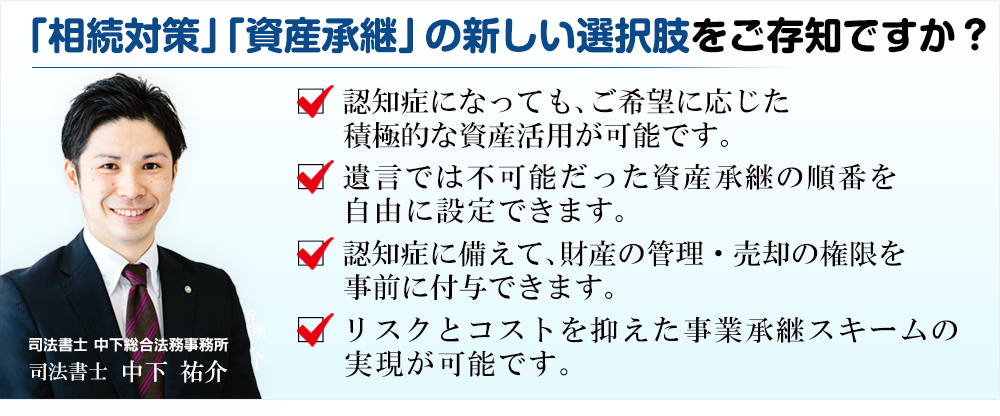

- 認知症になっても、ご希望に応じた積極的な資産活用が可能です。

- 遺言では不可能だった資産承継の順番を自由に設定できます。

- 認知症に備えて、財産の管理・売却の権限を事前に付与できます。

- リスクとコストを抑えた事業承継スキームの実現が可能です。

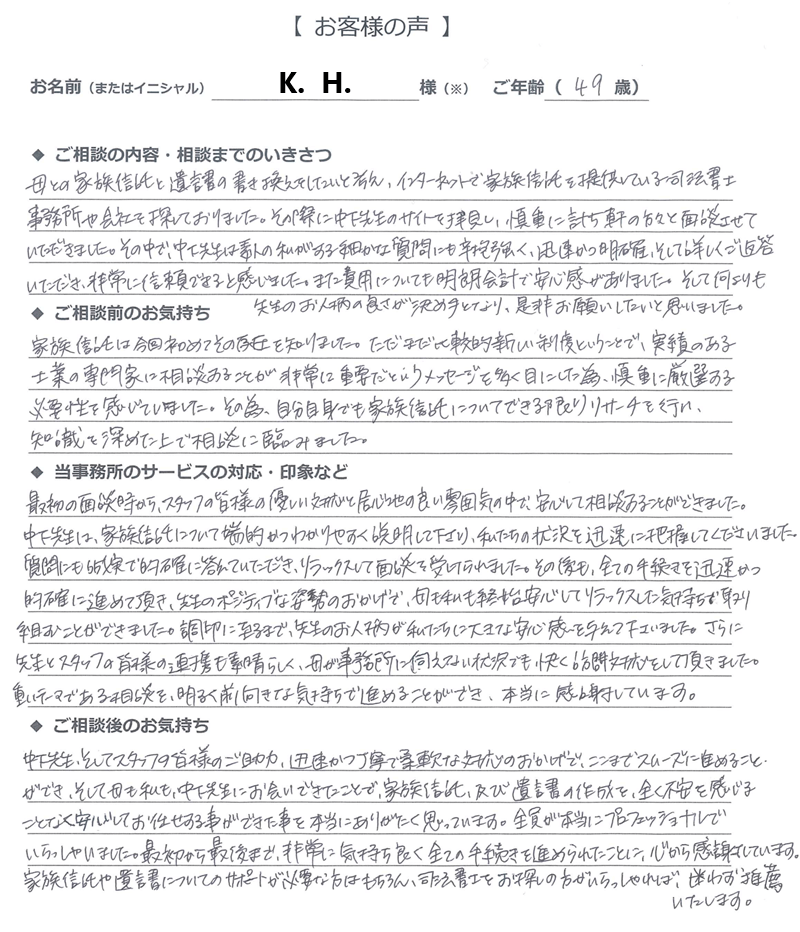

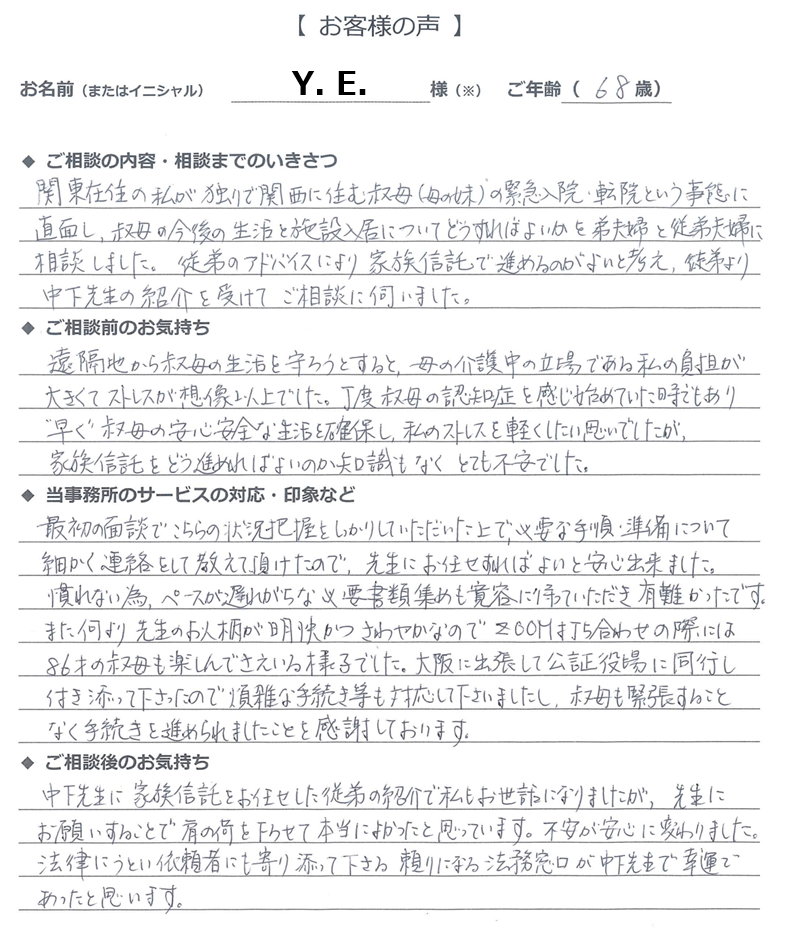

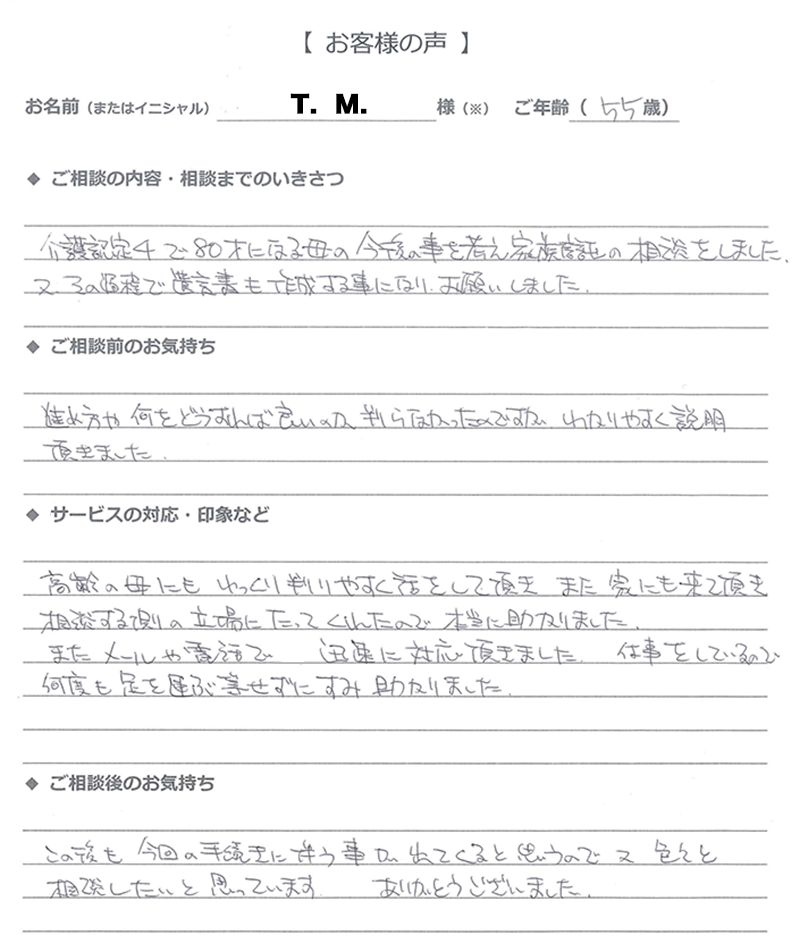

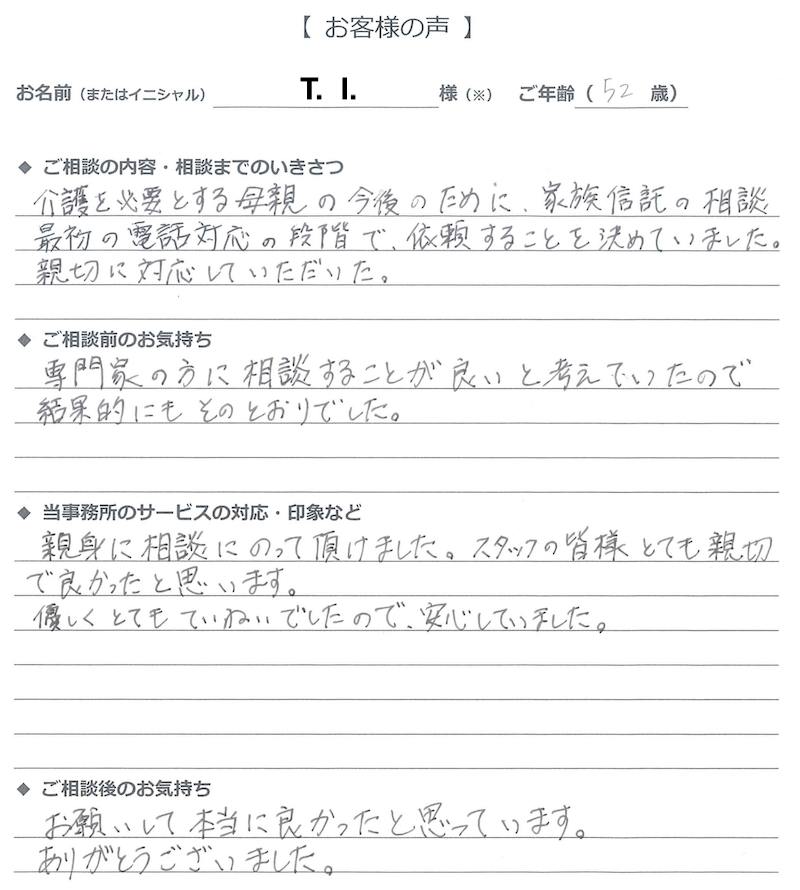

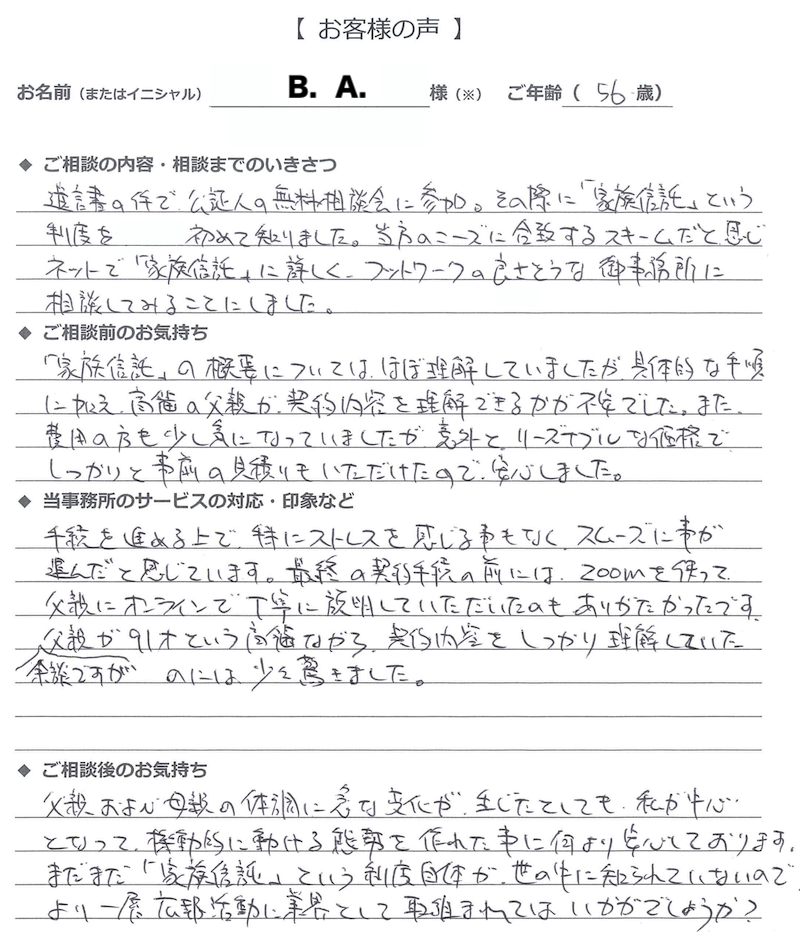

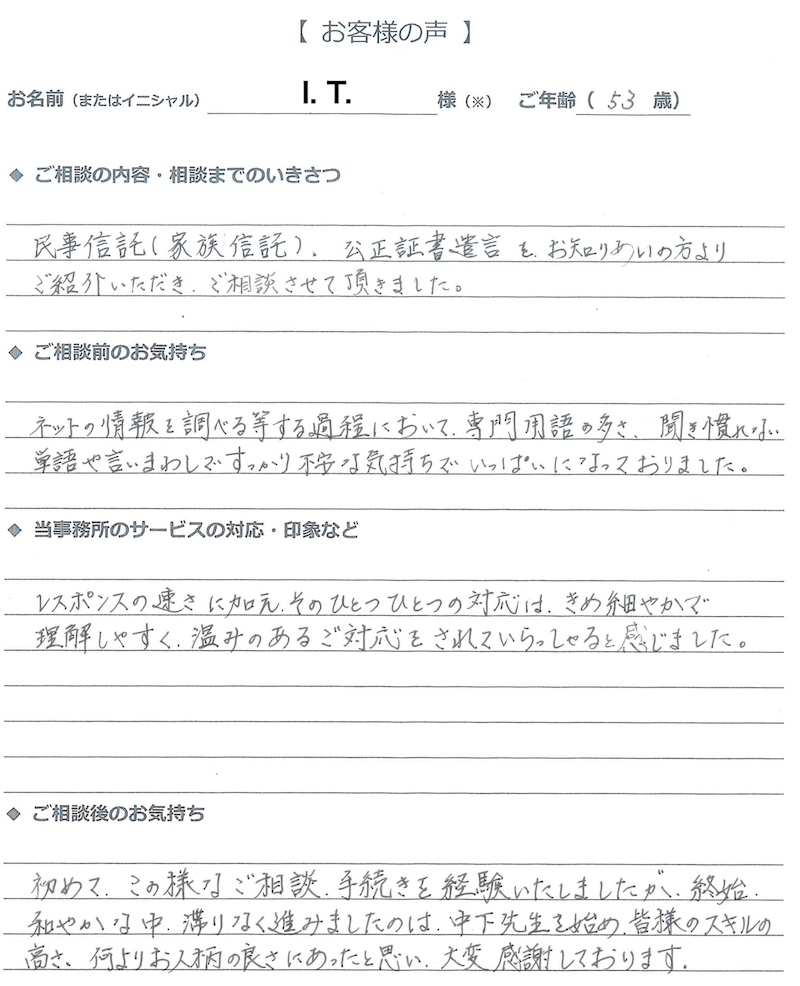

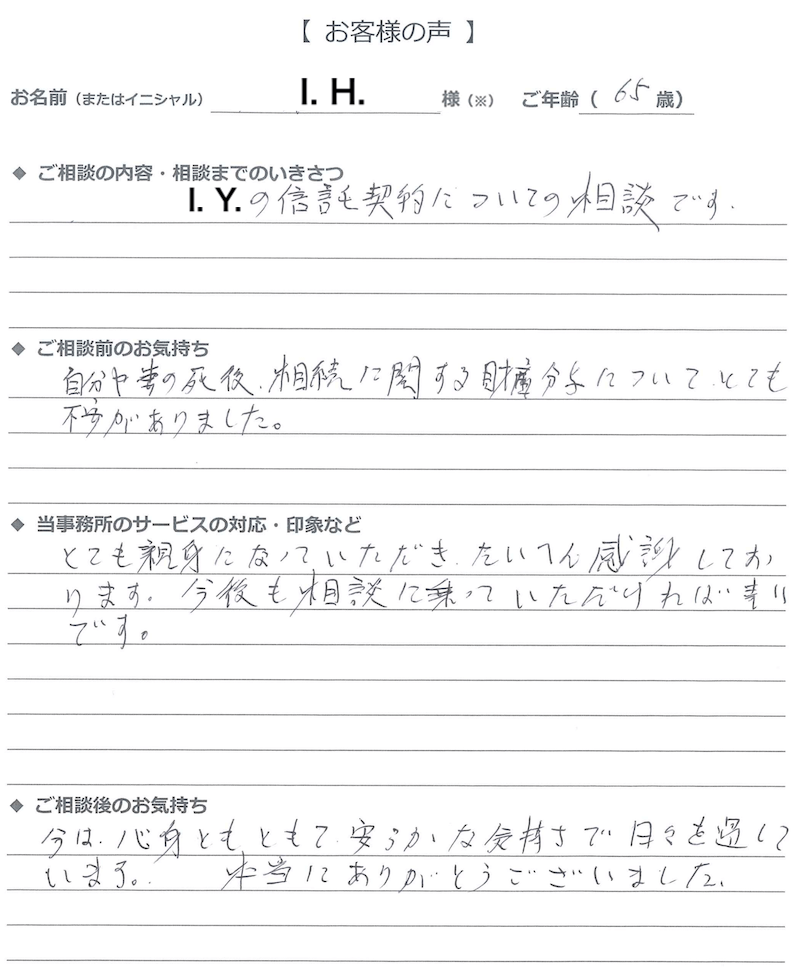

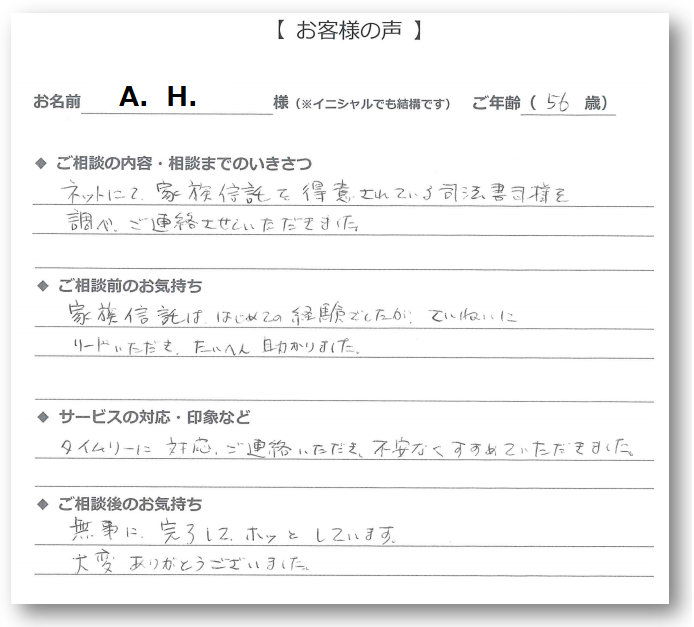

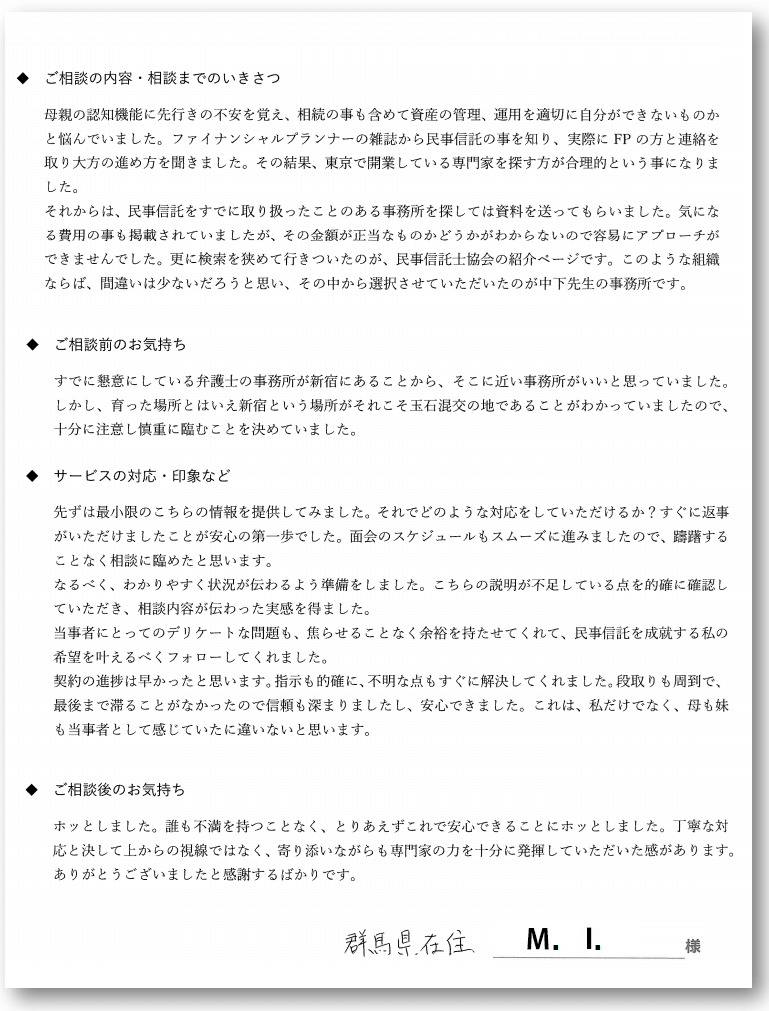

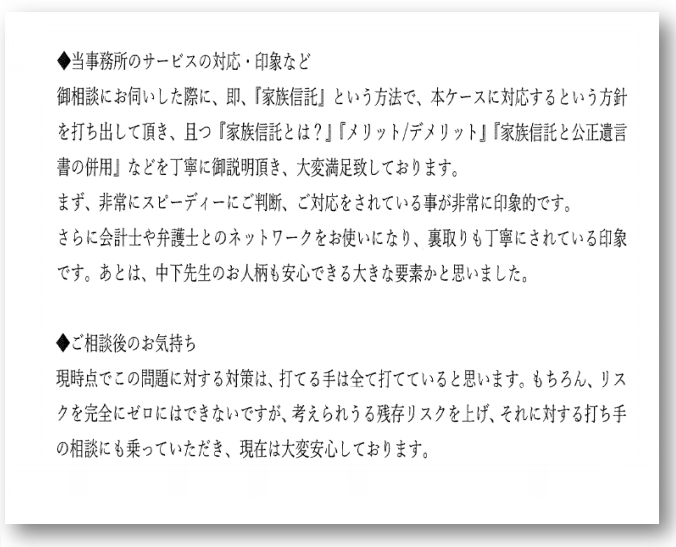

過去にご依頼いただいたお客様の声

お客様の声

インターネットから

も多数のお問い合わせ

をいただいております!「民事信託士」の資格を持つ司法書士による家族信託のサービス

家族信託はこんな悩みを抱えている方にオススメです。

- 高齢の親がいて、今後の財産管理や処分などに不安を感じている。

- 実家に両親が住んでいるが、認知症などになったら施設に入所する予定である。

- 近い将来に高齢の父親が所有している不動産を売却予定だが、最近物忘れが激しい。

- 相続の際にトラブルになりそうだが、親が遺言書を書いてくれない。

- 障がいを持つ親族がいて、将来的なサポートに悩んでいる。

- 事業承継を検討しているが、税金など不安点が多く躊躇(ちゅうちょ)している。

家族信託とは?

家族信託とは、認知症対策や特定の方をサポートするために活用できる、法律にもとづいた「財産管理の仕組み」のことです。

成年後見制度と違い、裁判所による関与や制限はありません。

ただ、自由度が高い分、この仕組みを活用するためには、家族信託に関係する法律をきちんと理解して、上手に利用する必要があります。

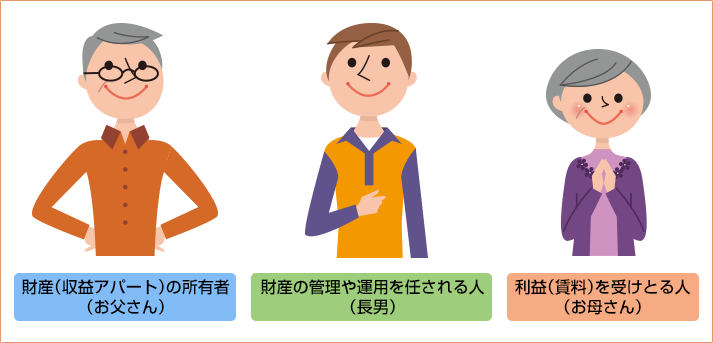

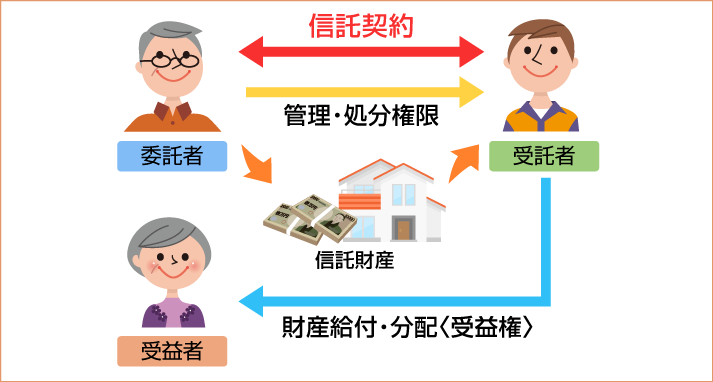

家族信託のイメージ

家族信託では、財産をもっている方が、家族や信頼のできる方(親族以外も可能)との間で、財産の管理や処分などを任せる契約(「信託契約(※)」といいます。)を結び、任された方は、契約で定められた方の利益のために財産を管理します。

※信託契約とは、読んで字のごとく、財産の管理を「信じて」「託す」契約です。

少しわかりづらいと思いますので、具体例を1つあげてみます。

この当事者で家族信託をする場合、以下の形になります。

お父さんの財産を お母さんの(利益の)ために 長男が管理、運用する

つまり、このケースで家族信託をした場合、お父さんの財産は、長男に託され、長男はお母さんの(利益の)ために財産を管理することになります。

※税金(贈与税など)との関係から、信託の設定当初は、財産の所有者と利益を受ける人を同じにする信託が多いです。

言葉だけではイメージが伝わりづらいかも知れませんので、次のイラストをご覧ください。

ちなみに

財産を持っている人を「委託者(いたくしゃ)」

管理を任された方を「受託者(じゅたくしゃ)」

利益を得る方を「受益者(じゅえきしゃ)」

といいます。

※受益者が障がい等で意思を伝えることができない場合は、代理で権利を行使する「受益者代理人(じゅえきしゃだいりにん)」を置くこともあります。

家族信託を利用する前のチェックポイント

家族信託は、様々なメリットと可能性があり、とても良い制度と言えます。

しかし、だからといって、だれでもすぐに利用すべき制度とは言い切れません。

家族信託の利用にあたっては、注意すべきポイントがあります。

家族信託において、大切なことは「財産の種類や金額」ではありません。

大切なことは、家族信託の「目的」です。これが家族信託の根幹です。

「何のために家族信託を利用するのか」という委託者の想いを、受託者がしっかりと 共有し、その目的に沿った対応をしていくことが大切です。

また、その目的を達成するためには、しっかりと財産の管理をしてくれる「信頼できる方」の存在が不可欠です。

家族信託では、多くの場合、委託者が認知症になった後も受託者が適切に財産の管理等を行う必要があります。

しかし、そのとき委託者の方は認知症になっているため、監督や指示ができません。

ですから、委託者と受託者との間において、家族信託の前提となる「信頼関係」に不安がある場合は、安易な利用はしない方が良いでしょう。

(※一部の自己信託などを除きます。)

家族信託の事前チェックポイント

- 「委託者の想い」と「家族信託の目的」を受託者と共有できている。

- 財産の管理を安心して任せられる信頼できる方がいる。

家族信託の活用を検討している専門家の方へ

税理士・不動産会社様・保険会社様など

次のようなお悩みがあれば、ご相談ください。

- お客様の希望が、家族信託で叶えられるか知りたい

- 相続対策に家族信託を取り入れたいが、細かいところが分からない

- 顧問先から家族信託について質問されたが、よくわからない

- 相続対策の提案に家族信託が使えるか知りたい

- 家族信託の制度の研修をやってほしい

- 不動産の信託をする場合の手続きの注意点を知りたい

運営者の紹介

司法書士 中下総合法務事務所

https://sougouhoumu.com/〒160-0022

東京都新宿区新宿6丁目7番1号

エルプリメント新宿1F

TEL:03-5368-0735

FAX:03-5368-0736

- 代表司法書士

- 中下 祐介(なかした ゆうすけ)

- 資格

-

- 司法書士(東京 第5170号)

- 簡易裁判所代理権(認定 第601380号)

- 民事信託士

- 家族信託専門士

- 宅地建物取引士

- ファイナンシャルプランナー

- 承継寄付診断士1級

- 経歴

-

- 2006年10月 司法書士試験 合格

- 2007年3月 中央大学法学部法律学科 卒業

- 2007年9月 簡易裁判所代理業務認定試験 合格

- 2007年3月~2010年7月 都内司法書士事務所に勤務

(不動産登記・商業登記・企業法務・裁判業務に従事) - 2010年8月 東京都新宿区に「司法書士中下総合法務事務所」を開設

(現在に至る)

- 現在

-

- 東京司法書士会所属

- 不動産建設白門会所属(中央大学)

- 一般社団法人民事信託推進センター 会員

- 一般社団法人民事信託士協会 会員

- 一般社団法人家族信託普及協会 会員

- 執筆等

-

【執筆】

- Q&A税理士が知っておくべき 相続の法務と手続き

〈民法(相続法)改正対応〉(ロギカ書房) - 60分でわかる!相続 超入門

(技術評論社)

【監修】- 金融機関内部マニュアル

(不動産登記・相続) - NHK BSプレミアムドラマ『白い濁流』

(不動産の法務・登記に関する監修) - 今年こそ司法書士!ゼロからはじめる入門テキスト〈2〉

(自由国民社)

- 司法書士研修ノート(レクシスネクシス・ジャパン)

- 税務弘報2023年4月号(中央経済社)

相続登記の申請の義務化

-相続土地国庫帰属制度の解説を交えて- - 税務弘報2024年4月号(中央経済社)

高齢社会の日本における不動産の問題とその対策

-不動産登記・相続に関する法務の観点から- - 税務弘報2025年6月号(中央経済社)

「所有者不明土地」の現状と対策

-新法・法改正による新しい仕組みの創設等を踏まえて-

- Q&A税理士が知っておくべき 相続の法務と手続き

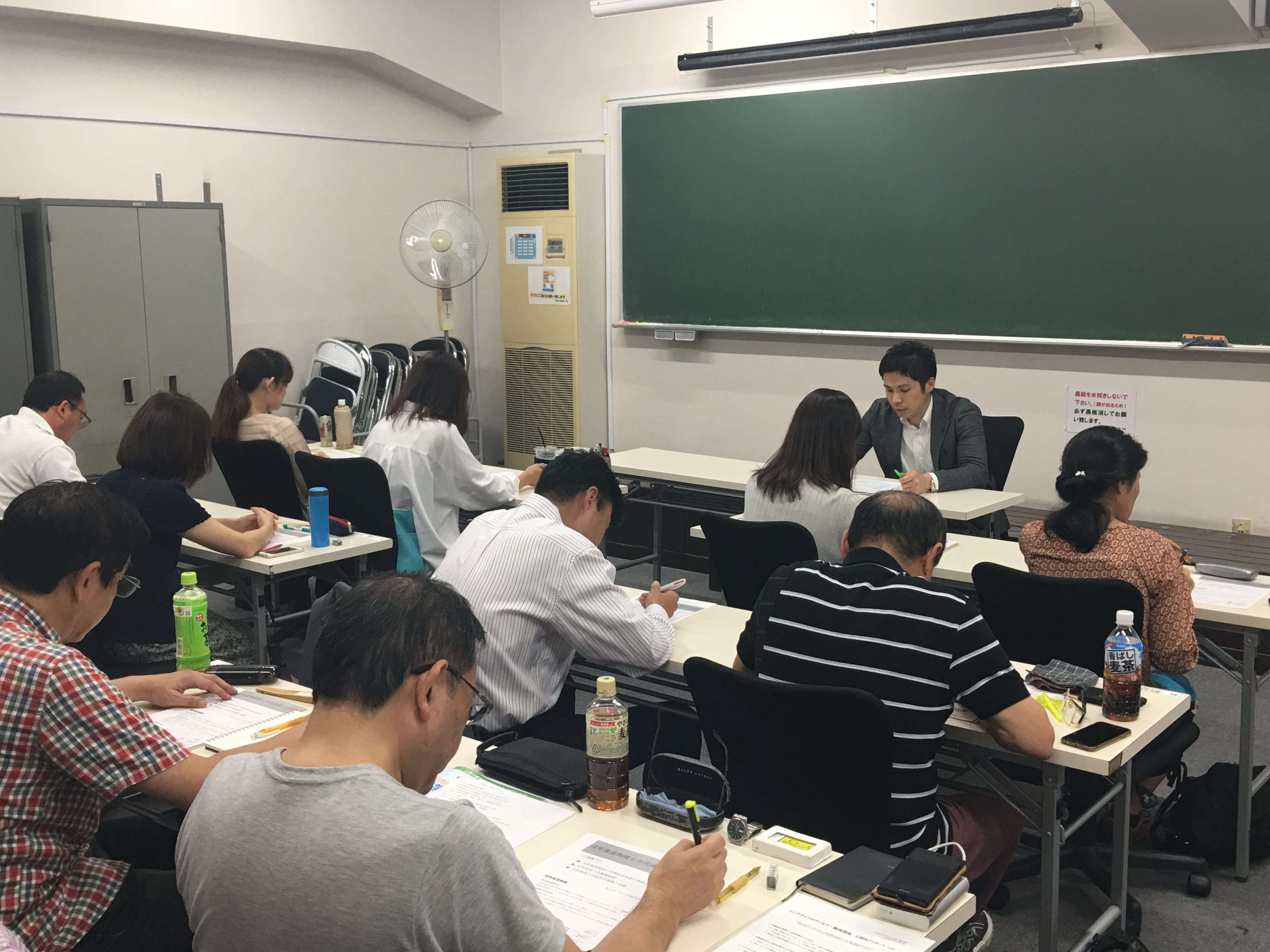

- セミナー・研修等

-

- 不動産登記の実務

(三菱地所リアルエステート様/

三菱地所リアルエステート 本社) - 相続の法務と手続き

(TKC東京都心会 渋谷目黒支部様/

TKC東京本社 研修室) - 家族信託

(東京原宿ロータリークラブ様/

明治記念館) - 資産と相続を考える(遺言・遺贈)

(一般財団法人世田谷コミュニティ財団様/

昭和女子大学 昭和デジタルスクエア) - 相続の法務・手続き

(株式会社KACHIEL様/

株式会社KACHIEL 本社) - 生前対策・遺言

(一般社団法人 日本遺品整理協会様/

文京区シルバーホール) - 相続の法務と手続き

(東京青年税理士連盟 実務研修部様/

東京税理士会館)

上記のほか複数実施

- 不動産登記の実務

- モットー

-

いつでも誠実・親切にサービスを提供すること

お客様に合わせたサービスを分かりやすくご提案すること

お悩みやご希望に対して、現実的なゴールに導くこと